マグネラインは、無機質主材のマグネコンパウンドと、複合高分子エマルジョンのマグネエマルジョンを現場配合して使用する、多機能特殊ポリマーセメントモルタルです。 補強・補修・防錆など様々な効果が確認された工法です。

PP工法(RC橋脚巻立て補強工法)

従来のRC橋脚巻立て工法では施工できない建築限界や、河川内の河積阻害が問題になる場所で真価が発揮できる画期的な橋脚耐震補強工法です。

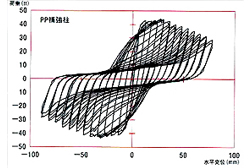

RCの補強理論に基づき、公開実験「PPマグネラインで補強した橋脚の正負交番載荷試験」(平成10年)によりその補強効果が確認された工法です。

現在は道路橋の橋脚をはじめ水門の補強など、制約条件下での耐震補強工法として注目を集めています。

施工例

接着剤・プライマー材の吹付け

増厚材の吹付け

増厚材のコテ塗り左官

橋脚巻立て補強

耐震壁併用

変形橋脚

水門の補強

断落し部補強

特長

- 補強による増厚が薄くでき、建築限界や河積阻害が問題になった場合に有利

- 死荷重が軽減されるので基礎への影響が少い

- 型枠作業が不要であるため、作業スペースが狭くても対応

- 補強と同時に防食効果による延命ができ、きれいに仕上がる

- 補強後は目視点検がが可能

- 変形橋脚も対応

用途

- コンクリート構造物の増厚

- コンクリート構造部の欠損補修

正負交番載荷試験

荷重変位曲線

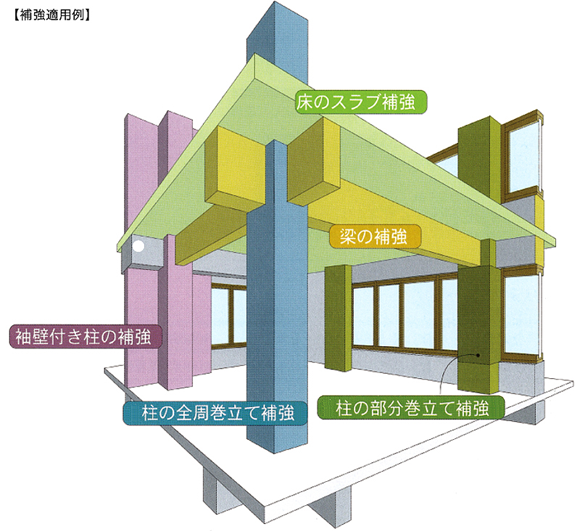

PPMG-CR工法(建築耐震補強工法)

特殊ポリマーセメントモルタル(マグネライン)を使用した補強工法で、既存の鉄筋コンクリート(RC)造・鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造構造物のせん断強度とじん性能を向上させて耐震強度を増大させるエ法です。

(財)日本建築防災境界で建築耐震補強の技術評価(※)を取得したエ法です。

※特殊ポリマーセメントモルタル(マグネライン)による柱の耐震補強工法(PPMG-CR工法)建防災発第2170(Hl19.12)

施工例

駐車場耐震補強事例

表面保護金属配置後

完成後の状況

特長

- 巻立て厚さが薄く、型枠を使用せずに施工が可能

- 施工中の騒音や振動がなく、簡単な素地調整で行え、狭小箇所の施工も可能

- シックハウス問題のホルムアルデヒト・トルエン・キシレンは含まず(揮発性有機化合物(VOC)の室内環境基準に準拠)

用途

- 床のスラブ補強

- 梁の補強

- 柱の部分巻立て補強

- 柱の全面巻立て補強

- 袖壁付きの柱の補強

PSR工法(RC床版下面増厚補強工法)

補強用鉄筋をRC床版の下面に取付けた後、マグネラインで既設の床版と完全に一体化させる工法です。弾性的でフレキシブルな構造体の形成により、曲げでなくせん断に対する補強効果も同時に得られ、マグネラインの防食・防錆効果により耐久性も向上します。

補強効果の確認として、昭和60年には一般財団法人 土木研究センターにて一点載荷試験を、平成7年には大阪大学にて輪荷重走行試験を行い、平成11年には旧建設省土木研究所にて段階的輪荷重走行試験を行うなど各種の試験で補強効果を確認しております。

施工例

RC主桁の補強

ボックスカルバートの頂版補強

主桁・床版の補強

特長

- 床版下面から施工するため、上部交通を開放したまま施工が可能

- 型枠などの資材が不要なので産業廃棄物がない

- 天候の影響を受けずに施工が可能で工事中の無騒音・無振動がない

- 補強に必要な鉄筋量はRC理論により求められる

- 厳しい塩害環境下においても、表面保護工法を併用する事で対応が可能

用途

- 床版の下面に配置した補強用鉄筋と既設の床版とを一体化させる増厚工法

PW工法(水路補修工法)

水路内面にコンクリート保護材であるマグネラインを吹付け、断面修復保護材(モルベストモルタル)をコテ塗りすることにより、既設コンクリートと保護材が一体となり、劣化した水路構造物を修復するとともに長年にわたり保護します。

施工例

補修施工前の水路

施工完了

特長

- 既設構造物を補修するため廃材の発生を最小限に抑制

- 新設より短工期

- 大型の機械を必要としないので狭い場所でも施工が可能(山腹水路・人家脇でも施工が容易)

- 施工面が湿潤状態(湧水は除く)でも施工が可能

- 付着力が大きく薄厚からのすり付けが可能

- 耐摩耗性が優秀(摩耗減量 モルタルの約1/5)

- コンクリートと同等の粗度係数を発現

用途

- 水路内面のコンクリート補修

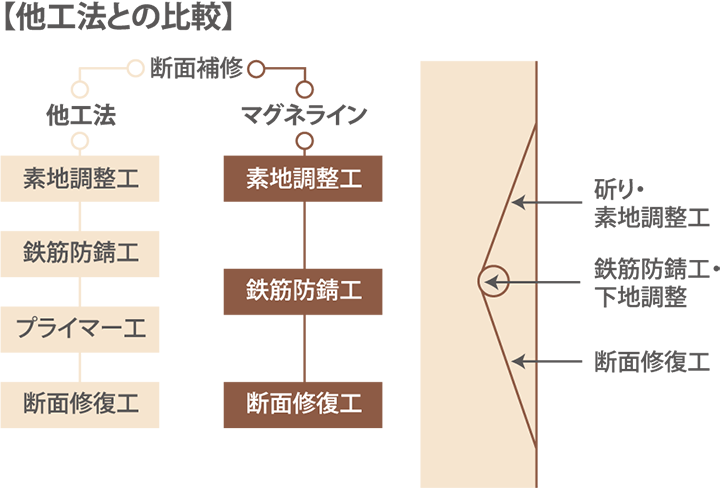

マグネライン補修工法(コンクリート補修工法)

鉄筋コンクリート構造物を同じ無機質系のマグネラインで補修します。防錆材として開発されたマグネラインで鉄筋の防錆を行うことにより、錆止め・断面修復を連続作業で行なうことができ、耐久性のある断面修復が可能です。

コンクリート構造物の補修が増大する中、コンクリートと同じ無機質系のマグネラインによる補修は、防錆・防食・接着などの多機能性により、多くの工法メリットを生み出します。

施工例

断面修復前の桁下面の劣化教協

断面修復施工完了

特長

- 同一材料で施工するので、連続作業が可能

- 既設コンクリートと同じ無機質系なので補修部が一体化

- 施工面が湿潤状態でも施工は可能

- 引火・爆発・中毒の心配がなく、安全な工事が可能

- 補強後は目視点検が可能

用途

- 鉄筋コンクリート構造物断面修復

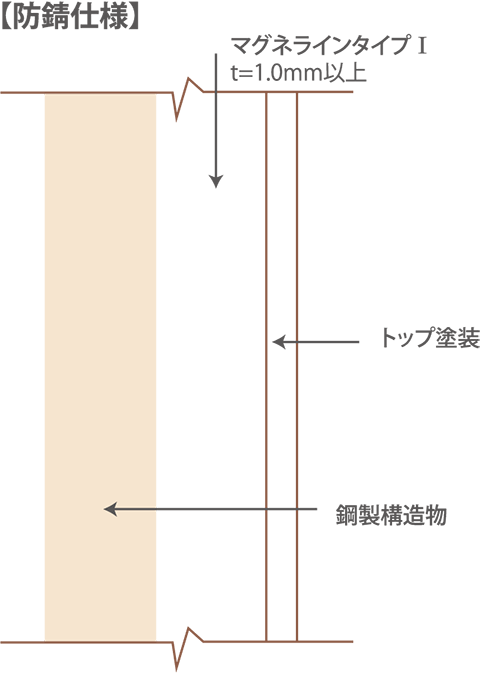

防錆工法(鋼構造物の防錆工法)

鋼材表面に被膜を形成し、水と酸素と塩分を遮断します。あわせてマグネラインに含まれるセメント成分により被膜内をアルカリ化にすることで、鋼材表面に長期防錆性層を形成し防錆効果を持続します。

長期耐久性のある防錆システムとして全国の構造物の防錆に貢献しています。

施工例

鋼矢板の防錆

防護柵の防錆

プレビーム桁の側面防錆

鋼板巻立ての防錆

法面補強鋼材の防錆

平成3年に施工しているが一度も塗り替えなし

特長

- 無機質系でアルカリ成分が鋼表面を不動態化させ、長期間安定した性能を発揮

- 耐屈曲性・耐衝撃性・水浸試験・塩水浸漬試験・耐湿試験・耐アルカリ性試験・冷熱繰返し試験などの各種試験に合格

- オゾン劣化30年の耐久性、塩水噴霧試験4000時間異状なしの結果(厳しい海岸部の環境で約30年、やや厳しい市街地部環境で60年以上の耐久性)

- 橋脚耐震補強の際に鋼板巻き立てをし、その鋼板の防錆に耐衝撃性も高いマグネラインの使用実績が増加

用途

- 鋼構造物の防錆施工